今回は「近代最大の思想家」とも言われるドイツの哲学者、ニーチェの代表的著作『ツァラトゥストラ』を紹介します。

ニーチェの思想はナチスドイツの反ユダヤ主義に“悪用”されてしまったという暗い過去があります。しかし本来のニーチェの思想は全くその逆で、「弱き者」「不幸な者」に対して「現実を直視し、それでも生きよ!」と語りかける熱いメッセージを感じるはずです。

ブログ管理人:大山俊輔

ブログ管理人:大山俊輔

ニーチェのメッセージを物語の形式で伝えているのが、代表的著作『ツァラトゥストラ』です。

この記事では哲学者ニーチェの代表的著作『ツァラトゥストラ』について、わかりやすく解説します。「神は死んだ」「超人」「永遠回帰」といったニーチェ思想を語る上で外せないキーワードが物語の中に織り込まれています。この劇薬とも言える強烈なコンセプトは読む人を一度はニヒリズムに叩き落とします。が、そこから、光を見出し、立ち上がりより強い存在へと脱皮させる強壮剤のような魅力を秘めたのがニーチェ哲学です。

本記事ではなるべくわかりやすくこれらニーチェを語る上で欠かせないキーワードを解説。

本要約を通じてニーチェの思想を堪能していただきたいと思います!

目次

ニーチェとその生涯について

作品に入る前にまず、ニーチェってどんな人?という方のために解説します。

フリードリヒ・ニーチェは1844年、ドイツの田舎町レッケンに生まれました。

日本で言えば江戸時代の「幕末」の少し前、12代将軍徳川家慶の頃ですね。

父親はプロテスタントの牧師でした。宗教的に厳格な家庭への反発が、のちに「神は死んだ!」と断言する土壌になったとみられています。

若き日のニーチェはギリシャ古典文献学を勉強し、25歳でバーゼル大学の教授になります。大秀才ですね。

この頃、哲学者ショーペンハウアーと出会います。師匠格にあたるショーペンハウアーのニヒリズムを吸収したことが、その後のニーチェ思想に大きな影響を与えたことは明らかです。

ブログ管理人:大山俊輔

ブログ管理人:大山俊輔

ニーチェの弱点は体が弱いことでした。

若くして大学教授になったものの、頭痛などに悩まされ、32歳で大学を退職しました。その後、文筆生活に入ります。

そんなニーチェに大きな転機が訪れるのは1881年、37歳のとき。

本人曰く、スイスの湖畔を散歩しているときに、「永遠回帰」というアイデアが「どこかから突然降ってきた」と言うのです!

そんな啓示体験、神秘体験に突き動かされ、ニーチェは『ツァラトゥストラ』の執筆に入ります。数年がかりでこの大作を書き上げ、そこから数年は『善悪の彼岸』『道徳の系譜』などの重要な作品を連発しました。この頃が彼の人生で最も充実していた時期かもしれません。

そんな黄金期もつかの間、1889年、45歳のときにニーチェは精神の錯乱をきたします。その後10年ほどを狂気のうちに過ごした末、1900年に死去しました。55歳でした。

ニーチェの代表作『ツァラトゥストラ』

そんなニーチェの代表作『ツァラトゥストラ』を紹介します。

岩波文庫版『ツァラトゥストラはこう言った』(氷上英廣訳)など、たくさんの日本語訳が出ていますが、今回、光文社古典新訳文庫『ツァラトゥストラ(上・下)』(丘沢静也訳)をもとに紹介したいと思います。

『ツァラトゥストラ』はこんな文章からはじまる物語です。

〈30歳のとき、ツァラトゥストラは故郷を捨て、故郷の湖を捨てて、山に入った。そこで自分の精神を楽しみ、孤独を楽しんで、10年間、退屈することがなかった。だがとうとう心が変わった。――ある朝、朝焼けとともに起きて、太陽にむかって立ち、こう言った。「おお、大きな星よ! お前に照らされる者がいなかったら、お前は幸せだろうか!」

主人公のツァラトゥストラは、10年間の隠遁生活を送った後、山を下り、人びとに自分の思想を伝えようとします。さて、このあとどんなことが起こるのか……。

ニーチェは四部構成でこの思想家の道行きを記していきます。

あらすじを印象的な語り口と共に紹介します。

①~③のキーワードについては、後で解説します。

『ツァラトゥストラ』第一部

ツァラトゥストラは山を下りている時、神を信じる森の聖者と出会う。聖者は言う。「わしは神を讃える。わしの神をな」。ツァラトゥストラは丁寧にお辞儀をしてこの老人と別れる。そして独り言を言う。

〈 「こんなことがあるのだろうか! あの老人の聖者は森のなかに閉じこもっていて、まだ何も聞いてないのだ! 神が死んだ(キーワード①)、ってことを」 〉

山を下りたツァラトゥストラは「まだら牛」という名前の町にやってくる。

そこで人びとに対して、自らの思想の中核に位置する「超人」(キーワード②)について話す。

〈人間は、1本の綱だ。動物と超人のあいだに結ばれた綱だ。――深い谷のうえに架けられた綱だ。〉

〈この俺が、稲妻を知らせる者であり、雲から落ちる重たい雨粒なのだ。ところでその稲妻は、超人と呼ばれている〉

『ツァラトゥストラ』第二部

話し尽くして山に戻ったツァラトゥストラのもとに、一人の子どもがやってくる。その子どもは鏡を持っていて、ツァラトゥストラに見せる。鏡をのぞいたツァラトゥストラは、自分の教えが歪められていることを悟り、もう一度山を下りる。

しかし、人びとは彼の思想をあまり理解できないと知る。彼はやけになり、黙ってしまう。自らの中の“声なき声”が「話しなさい」と促すが、ツァラトゥストラはその声を振り切り、山に戻る。

〈そのとき、また、声なき声が聞こえてきた。「あざ笑われたことなんか、どうでもいい!あなたは、服従することを忘れた人なのよ。これからは、命令すればいい!……どうしてもあなたを許せないことがある。力をもっているのに、支配しようとしない」そこで俺は答えた。「どんな命令でも下せるライオンの声がないからですよ」 〉

『ツァラトゥストラ』第三部

ツァラトゥストラは小人や道化に出会いながら、山に戻る。そして山上の洞穴で、「永遠回帰」(キーワード③)というアイデアを獲得する。しかし、「人生が永遠にくり返す」というその直観はあまりにも毒性が強かった。

ツァラトゥストラは猛烈な倦怠感に襲われ、7日間突っ伏してしまう。

〈 『ああ、人間が永遠にくり返し帰ってくる! 小さな人間が永遠にくり返し帰ってくる!』……最小の人間でさえ、永遠に回帰する!――そのために俺は、存在しているものすべてにうんざりしたのだ! ああ、吐きそうだ!吐きそうだ!吐きそうだ!」 〉

しかし最終的に回復し、「永遠回帰」という思想を人びとに告げる自らの役割を受け止め、成し遂げる決心をする。

『ツァラトゥストラ』第四部

ツァラトゥストラは最後の試練といった感じで、世俗を軽蔑する「王様」や良心的な「学究の徒」、神の最期を看取った「法王」などと話をする。彼らに同情したりもするけれど、ツァラトゥストラはその気持ちを克服し、「永遠回帰」を人びとに告げる機は熟した、と知る。最後にこう語る。

〈よし!ライオンが来た。俺の子どもたちが近くまでやってきた。ツァラトゥストラは熟した。俺の時が来た。――これは俺の朝だ。俺の昼がはじまるぞ。さあ、来い、来い、大いなる正午よ!〉

『ツァラトゥストラ』に凝縮されたニーチェ思想のエッセンス

あらすじを読んだだけではよく分からないですよね。

ニーチェは『ツァラトゥストラ』のストーリー展開を楽しんでもらいたかったのではなく、その物語ににじみこませた彼の思想を、読者に分かってもらいたかったのでしょう。

どんな思想だったのか。そのエッセンスを3つのキーワードに分けて解説してみます。

キーワード①「神は死んだ」

とても有名な言葉です。

ニーチェはどうして「神は死んだ」と宣言し、キリスト教にけんかを売ったのでしょうか。

まず言えるのは、科学技術の発展によって、神の存在感は相対的に低くなっていったということです。ルネサンス期に始まった科学技術の発展はイギリスの産業革命に結実し、ニーチェが生きた19世紀にはさらに急速な発展を遂げます。世界の現象のほとんどのことが「神」という存在を使わずに説明できるようになっていきます。アイザック・ニュートンがリンゴの落下を見て万有引力の法則を発見したのは17世紀ですが、これでリンゴを地面に引っ張る「神」の存在は必要なくなったわけです。

しかし、ニーチェがあえて「神は死んだ」と叫んだ理由は、もっと深いところにあります。

人びとが神=キリスト教信仰にとらわれてしまった結果、最も崇高であるはずの自分の人生を直視しなくなったことに対して、ニーチェは怒っていたのです。

キリスト教は隣人愛を説き、苦悩にあえぐ民衆(さまよえる子羊)に対して、「貧しい者は幸いだ」と語りかけます。そして「最後の審判」があることを約束し、「この世」ではなく「来世」に希望を託せと人びとに呼びかけます。ニーチェはこれが嫌いなのです。民衆が苦悩にあえぐのは、たとえば専制君主が重税を課したりするからでしょう。そこに明確な敵がいるなら本来はそれと闘うべきなのに、キリスト教はその敵から目を背けさせます。

そんなのはおかしいぞ!とニーチェは言いたかったのだと思います。

ニーチェによる「神は死んだ」というメッセージは「キリスト教の神」だけがターゲットではありません。

「神」でなくても、それと同等の「絶対的なもの」はないのだというメッセージも含まれています。

キリスト教が中心の世界では「神様のために生きる」というシンプルな考え方が可能でした。しかし、それがあまり通用しなくなると、近代ヨーロッパではキリスト教にかわり、哲学によって「人が生きるための理由づけ」を考えるようになります。人間は世界をどう認識できるか、物事の「善悪」をどう判断したらいいか、などです。

この議論を引っ張ったのは何と言ってもデカルト、カント、ヘーゲルといったニーチェ以前の大哲学者たちでした。物事の善悪を考えるというのは、「善く生きるには」を考えるのと同じです。ということは議論の最終地点は、「道徳的な人間になれ」というところになります。

しかし、ニーチェはこの「道徳」を疑います。道徳の基本理念の一つは「利他精神」ですが、ニーチェは「自分を大切にしないのは自然ではない」と指摘します。結局は哲学者の言う「道徳」を重視すればするほど、人びとは、最も崇高であるはずの自分の人生を直視できなくなる。人びとが自分自身の人生を直視し、その充実のために全力を注ぐこと。その原動力となるものをニーチェは「力への意志」と言ったりしましたが、ヨーロッパ近代哲学はこの「力への意志」を減衰させる方向にはたらくというのがニーチェの持論です。

これは、キリスト教世界の「神」がおよぼす効果と同じで、害悪である。そう思ってニーチェは近代の哲学者が追究した「道徳」をも嫌いました。ニーチェはヨーロッパ近代哲学も真っ向から否定したのです。

ニーチェは、キリスト教と哲学という、近代ヨーロッパが築き上げた理想の人間像を全部ぶっ壊すために「神は死んだ!」と宣言したのでした。

キーワード②「超人」

「神は死んだ!」という言葉は要するに、世界や人生に絶対的な意味などない、

ということです。普段から生きづらさを抱えている人にとっては、とてもつらく響くでしょう。

病や貧困に苦しんでいるとき、「何のために生きているんだろう?」と問いたくなるのは自然なことだと思います。みじめで苦悩ばかりの人生だからこそ、それに何らかの意味を見出したくなるものです。そんな時に、「神のためだ」と信じたり、「苦しいけれど、善く生きているのだ」と納得できたりすれば、それは素晴らしいことです。

しかし、ニーチェはそういう信仰や哲学に徹底的にけんかを売りました。

その結果、生み出されるのは何か? ニヒリズムです。

宇宙とは、物理学的法則に貫かれた天体運動にすぎない。天国も地獄もない。「善悪」はその時代の人間が作り出した相対的なものにすぎない。そう考えると、何もかも意味がない、つまらないことのように思えてきます。虚無主義、ニヒリズムが頭をもたげてきます。

しかしニーチェの特徴は、ニヒリズムに達してもなお、思考を止めなかった点です。ニヒリズムの闇を克服するための「光」を見出だそうとします。そのためのキーワードの一つが「超人」です。

この超人とは何か?というのは非常に難しいです。

大ざっぱに言えば、これは「直視する人」という意味です。キリスト教や哲学を使って自分の人生から逃げず、直視する。直視した結果、あまりの絶望感に圧倒されるかもしれないけれど、その状況を静かに笑いながら受け止め、「力への意志」を保ち続ける。

そんなことができる存在を、ニーチェは「超人」と呼んでいるのだと思います。

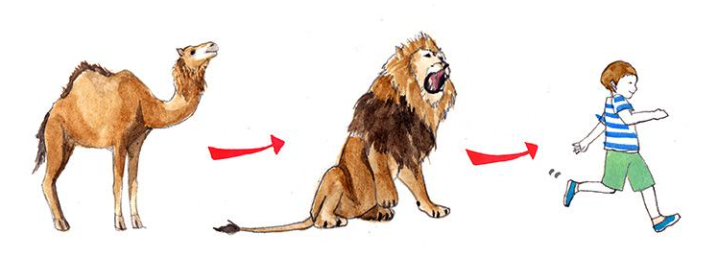

『ツァラトゥストラ』には「3つの変化について」という有名な記述があります。ふつうの人が超人になっていくためのプロセスを表現したものだと考えられます。

ラクダ・ライオン・子供

〈精神はラクダになり、ラクダはライオンになり、ライオンは最後に子どもになる。〉

ラクダは水のない砂漠でも重い物を背負って耐えます。信仰や道徳など、自分以外の何かから「これを背負え」と言われた重い物に耐えてさまよい歩きます。

そのラクダはある段階でライオンに変わる。

ライオンは自ら背負っているものが虚妄にすぎないと気づき、重荷を背負わせようとする者に反旗をかかげ、「自分のしたいことをする!」と主張するのです。

しかし、ライオンは最終ゴールではありません。

ライオンは「絶対的なものはない」と気づいたに過ぎず、「いかにその後を生きるか」についての答えを持っていない。その状態が続けば、精神にニヒリズムがはびこります。

そこで、ライオンは最後に子どもにならなければいけないのだとニーチェは言います。

〈子どもは、無邪気だ。忘れる。新しくはじめる。遊ぶ。車輪のように勝手に転がる。自分で動く。神のように肯定する。そうなのだ。創造という遊びのために、兄弟よ、神のように肯定することが必要なのだ。自分の意志を、こうして精神は意志する。自分の世界を、世界を失った者が手に入れる。〉

「神は死んだ」と言ったニーチェ自身が「神のように肯定する」というのも少し不思議ですね。

この記述はニーチェの「超人」を理解するうえで外せないところです。

ニヒリズムによって、人は世界を失う。しかし、そのどん底で、忘れ、新しく始め、自分の置かれている状況(=人生に絶対的な意味などない、ということ)を肯定する。

そのような精神性の持ち主を、ニーチェは「超人」と呼んだのだと思います。

キーワード③「永遠回帰」

まだ「超人」の意味は漠としています。

さらに、どうすれば超人になれるのか?という問いになると、さっぱり分かりません。そこでニーチェが『ツァラトゥストラ』の中に提示した最も重要なアイデアが、「永遠回帰」です。

同じ人生が何度も何度もくり返される――。

永遠回帰をひと言で説明すれば、そういうことになります。これはあくまで、「絶対にそうなる」という話ではなく、ニーチェが自分の思想、とりわけ超人のイメージを広く伝えるために、作り上げた思考上の舞台装置にすぎません。しかし、とても重要な舞台装置です。

この永遠回帰を受け入れた時、人は激しい倦怠感に襲われます。(私も超襲われました(笑))

ニーチェは作中でツァラトゥストラにこう言わせています。

〈ああ、吐きそうだ!吐きそうだ!吐きそうだ!〉

なぜ吐きそうなのかは明らかです。人生にはつらいことがたくさんあります。

それが永遠にくり返されるのですから、こんな絶望はありません。

永遠回帰とは、要するにニヒリズムの最終形です。

どんなに無目的でつらい人生でも、終わりがあるならまだ頑張れるという側面があります。しかし、永遠回帰はそういう気休めを許しません。無目的でつらい人生が、たとえいったん終わったとしても、再び、しかも永遠に、続いてしまうのですから。

ただでさえ苦悩に満ちた人生を送っている人に、こんなつらい仕打ちはありません。

しかしです!

ここからが重要です。

ニーチェは人びとを絶望の谷に叩き落としますが、それは、実は、その谷の一番深い所に行かないと見つけることができない「光」があるということを、ニーチェ自身は確信しているのです。

ニーチェは永遠回帰を受け入れて、「ニヒリズムの最も深いところまで行け」と言います。そして、そこにいる自分を「直視せよ」と。先ほどから書いている通り、ニーチェ思想の根っこにあるのは「現実から目をそらさず、直視せよ!」というメッセージです。

彼は、ここでもそれを要求しています。

ニヒリズムのどん底にいる自分を直視したら、どうなるか。

ニーチェの言いたいことは、こういうことではないでしょうか?

どんなにつらい人生においても、「生きていてよかった」と思える瞬間、「こんな幸せが一生続きますように」と願う瞬間がなかっただろうか。たった1日、もしくは1分程度でも、そうした「光」を見出した経験はなかっただろうか。永遠回帰はその光輝に満ちた一瞬が永遠に帰ってくる、ということでもある。たしかにつらいこともすべて永遠にくり返してしまうけれども、珠玉の一瞬もまた、永遠に戻ってくる。その一瞬に全神経を集中することで、あなたの人生は180度ちがったものに見えてこないか。

ニーチェは作中でツァラトゥストラにこう語らせます。

〈君たちは、なにかひとつの喜びにたいしてイエスと言ったことがあるか? おお、友よ、だったら、すべての嘆きにたいしてもイエスと言ったわけだ。すべてのものごとは鎖でつながれ、糸で結ばれ、愛しあっているのだ。――これまでに、もう一度と思ったことがあるなら、これまでに「お前のことが気に入ったぞ、幸せよ! つかの間よ! 瞬間よ!」と言ったことがあるなら、君たちはすべてのものに戻ってもらいたかったのだ! (中略)おお、そんなふうに君たちはこの世界を愛したのだ。〉

まとめ

いかがでしたか?

ニーチェは「神は死んだ」というメッセージによって、キリスト教的価値観や近代哲学の一切を否定しました。その上で、人生の意味を見失いニヒリズムに陥ることを許さず、絶望や無意味を直視しながら「超人」になることを目指しなさい、と言いました。

超人になるための思考実験として、「永遠回帰」という世界観を提示しました。

“ニーチェ思想は「弱き者」「不幸な者」に対して「現実を直視し、それでも生きよ!」と語りかける熱いメッセージだ“と書きました。ここまで読んでいただいた方々は、どうお感じになったでしょうか。ニーチェが皮相的なニヒリストでないことはよく分かったはずです。

こうしたニーチェの思想を一冊に凝縮し、物語の形式で読ませてくれるのが『ツァラトゥストラ』です。

読んだあと、胸の深い部分に必ず何かが残ることでしょう。

大山俊輔