世界的ベストセラー『サピエンス全史』。1200万部を突破したベストセラー作家、イスラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリが満を持してリリースしたのがこの『ホモ・デウス』です。

『サピエンス全史』もかなりとっつきにくい書ですが、この『ホモ・デウス』も分厚くて難しそうな本で嫌煙してしまった人も多いのではないでしょうか。

大山俊輔

大山俊輔

この記事では『ホモ・デウス』の要約をまとめた上で、その魅力がどこにあるのか、という点を明らかにしていきます。この記事を読めば、読んだことがない人も、難しそうだから敬遠した人も、きっと『ホモ・デウス』に興味を持つことまちがいないですよ!

目次

『ホモ・デウス』はどんな本?誰が書いたの?

ユヴァル・ノア・ハラリ

ユヴァル・ノア・ハラリ

(出典:https://www.ynharari.com/)

『ホモ・デウス』はイスラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリによって書かれた本です。

前著『サピエンス全史』の後続版

本著は『サピエンス全史』の続きともいえる著作です。『サピエンス全史』は現生人類、つまりホモ・サピエンスの発展やその歴史をテーマとした著作で、刊行されるとすぐに世界的に大きな反響を呼んだ作品です。

『サピエンス全史』は人類の「過去」にフォーカスした作品である一方、この記事でご紹介する『ホモ・デウス』は人類の「未来」にフォーカスした作品で、加速度的に科学技術が発展していくとともに、様々な問題が表面化しつつある現代社会において、人類がこの先どこへ向かっていくのか、という点について筆者のユヴァル・ノア・ハラリが独自の視点から分析を加えています。

大山俊輔

大山俊輔

『ホモ・デウス』の構成について

『ホモ・デウス』の構成は、まず序章で現代の人類が目指している目標を明らかにしたうえで、第1部では「ホモ・サピエンスが世界を征服する」と題し、現代につながる人類(ホモ・サピエンス)とその社会の発展の歴史をテーマに、「なぜ数多くの動物の中でホモ・サピエンスが地球の覇者となったのか?」という点について論じています。

第2部は「ホモ・サピエンスが世界に意味を与える」と題し、古代から現代に至るまで人類がどのようにして、我々の生きる社会を形作り、人類の生きる「意味」を生み出していったか、という点が主要なテーマになっています。

そして第3部では、「ホモ・サピエンスによる制御が不能になる」と題し、人類とその科学技術の発展の結果、未来の世界がどのようなものになるか、著者なりの予測を行っています。

序章:現代の人類の目指す目標とは?

序章において著者は人類のこれまで目指してきたものと、これから目指していく目標について明らかにしています。

過去において、人類が目指してきた目標は「飢饉」「疫病」の克服と「戦争」でした。しかし、科学技術の進歩によって「飢饉」「疫病」の被害は抑えられ、核兵器の発達で大国間の全面的な「戦争」も抑制されています。そのような現代において、今後の人類が目指す目標を著者のユヴァル・ノア・ハラリは、「不死」と「至福」であると説いています。

「不死」とはその名の通り、医療技術や生化学技術の発展によって、人類の生命を限りなく伸ばすことで、人類の宿命である「死」を克服しようとすることです。一方、「至福」とは永続的な幸福です。生物にとって「幸福」は本来一時的なもので、もし何かを達成して幸福感を得たとしても、すぐさま更なる「幸福」を追い求めるのが普通です。しかし、科学的なプロセスを用いて人類に「幸福」を外部から注入できれば、永続的な幸福の獲得も可能になると著者は言います。

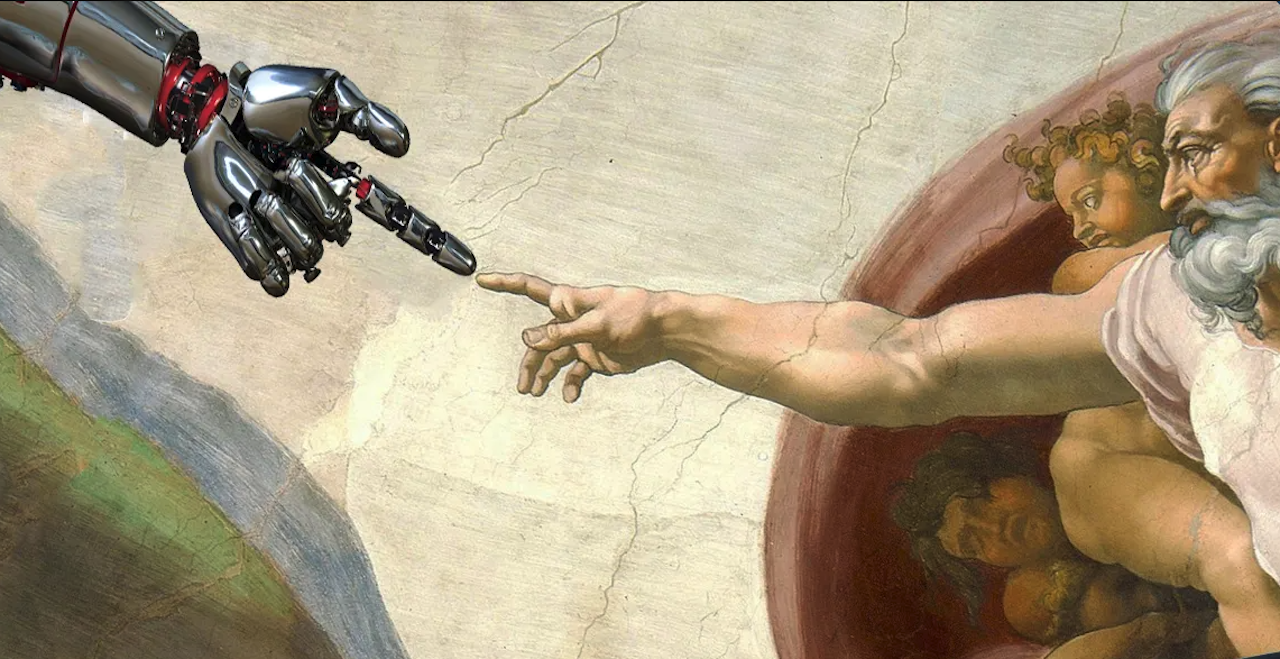

著者によれば、このような「不死」や「至福」は、人類が決して得られないものとしてかつて憧れていたものであり、神話に登場する神々の持つ力に等しいのです。そして、「神性」とも言うべき「不死」や「至福」を得た人類を著者は「ホモ・デウス」と呼んでいます。タイトルにもなっている「ホモ・デウス」はラテン語で「神なる人」を意味する語で、「ホモ・デウス」になることこそ現代の人類が目指している目標であると筆者は考えているのです。

それでは、各構成について見ていくことにしましょう。

第1部:「ホモ・サピエンスが世界を征服する」

第1部で著者は、数ある動物の中で人類が地球上の覇権を獲得し得た背景について説明しています。

通説では、人類が他の動物に対して優越している点は知能の高さと「意識」の存在であるとされていました。しかし、著者は様々な研究を引用して、近年では人類以外の動物にも「意識」が存在する点、「意識」は超自然的なものではなく、脳や神経の作用によって形成される点を挙げて通説に反論しています。

著者は、「大規模な協力」が可能であった点を人類の優越性として挙げており、「大規模な協力」が可能となった背景には、現実とは乖離した想像上の「虚構」を形作る力と、そうした想像上の「虚構」を多数の人々の間で共有する力、つまり「共同主観」を形成する力が人類に備わっていたからであるとしています。

この点は、前著である『サピエンス全史』とも重なる点が多いですね。

第2部:「ホモ・サピエンスが世界に意味を与える」

第2部では第1部の内容を踏まえ、人類がどのようにして「社会」を形成していき、社会や生活、人類という存在そのものに対してどのように「意味」を与えていったのか、といった点が論じられています。

書字の発明

まず「社会」の形成について筆者が注目したのは、書字の発明です。

文字の出現によって、個人の記憶に頼ることなく、想像によって作り出した虚構を記録という形で保存することが可能となっただけでなく、そうした虚構をスムーズに伝達することで文字の出現以前とは比べ物にならないほど多くの人々を動かすことができるようになりました。その結果、一定のアルゴリズムに沿った効率的・組織的な運営が可能になり、社会のシステム化が進み、国家や官僚制といったものが発生していったのです。

聖典と虚構

そして書字の発明とともに生まれたのが「聖典」であり、「聖典」に基づく有神論型の宗教でした。有神論型の宗教は、自然の一部として人類を位置付けようとする、原始的社会におけるアニミズムと区別されるもので、虚構としての「神」や「戒律」などを信じるものです。

前近代における宗教は一種の「共同主観」として、それを信仰する人々を動員し、社会的に統合する役割を果たしましたが、それ以上に人類自身や人類の行為、社会などに「意味」を与える存在だったのです。ここでの「意味」とは、宗教という一種の大きな「物語」における役割ということです。著者によれば、宗教は「倫理的判断」と「事実に関する言明」を基に「実際的な指針」を人々に与える存在であり、人々は自らの信仰する宗教に従って、自らの行動に意味を見出していたということです。

なお、『ホモ・デウス』の著者の考える「宗教」はキリスト教やイスラム教と言った、我々がイメージする宗教ではなく、何らかの「物語」に基づき、現実的な事柄について人々に倫理的判断と実際的な指針を与え、社会を秩序立てる存在です。

宗教と科学の相互作用

近代に入ると科学が発達していきます。一般的に言えば、「科学」と「宗教」は相容れない概念ですが、著者はこの両者の類似性と相互関係を指摘しています。著者によれば、「科学」と「宗教」はともに建前上は「真理」を求めていながら、実際には「科学」は人類が新たな能力を得ることを目標とし、「宗教」は社会の秩序を維持することを目標とするものであり、「宗教」は「科学」に対して倫理的正当性を与える代わりに、「科学」の方針と利用法に影響を与える存在で、両者は密接に関連しているというのです。従って、著者の考えに基づけば、「宗教」と「科学」は対立するものではなく、場合によっては相互に協力し合うものとも考えられるのです。

しかし、近代に入ると伝統的な有神論型の宗教はその権威を失っていきます。その一方で、科学は加速度的に発展していきます。では、近代の人類にとって、科学の倫理的基盤となる宗教はどういうものなのでしょうか。

著者はそれを「人間至上主義」であると考えています。「人間至上主義」とはつまるところ、「神」という客観的存在ではなく、それぞれの人間自身の経験や主観、感性こそが価値基準であり、「意味」を与えてくれるものであるという考え方です。そして、「人間至上主義」は、自分自身の主観や感情に着目する「自由主義」と、自己と他者との関わりや共同体全体を重視する「社会主義的な人間至上主義」、そして環境に最も適応した者が優先されるべきとする「進化論的な人間至上主義」が分かれました。

著者によれば、近代とは「人間至上主義」の時代であったのです。

第3部:「ホモ・サピエンスによる制御が不能になる」

第3部では、著者による未来の人類・社会についての予測が語られています。

二つの未来図

序章でも述べられたように、人類は今後「不死」と「至福」を獲得し、自らを神のような力を持つ存在にアップグレードしていくと著者は考えています。その結果、人類はどうなっていくのでしょうか。

著者は今後の科学における考え方として、二つの考え方を提示しています。一つは生物をアルゴリズムであるとし、それに従ったデータ処理が生命であると考える考え方であり、二つ目は意識から分離した知能、つまりAI(人工知能)という考え方です。これらの考え方に基づき、人類は「ホモ・デウス」、つまり「不死」と「至福」を獲得して神に等しい存在へと近づいていくというのです。

意味の喪失

しかし、著者はそうした未来に対して悲観的な態度を取っており、「ホモ・デウス」へ近づくことで、人類社会は終焉を迎えるのではないか、と警鐘を鳴らしているのです。この科学の野放図な発展に対する著者の懸念の根底にあるのは、「意味」の喪失です。近代以降の人類は科学の発展とともに、それに倫理的判断・価値判断を与える「人間至上主義」を発展させ、「人間至上主義」を通じて「意味」を獲得してきました。しかし、「ホモ・デウス」への探求が「人間至上主義」を崩壊へと追い込むと著者は考えています。

例えば、AIの発達によってAIが大多数の人々に取って代われば、取って代わられた大勢の人々の持つ「意味」は失われてしまいます。また一方で、逆説的に考えれば人生に生きる意味を与えているのは、「死」であり、「人はいつか死ぬ」からこそ「限られた人生を有意義に生きよう」と考えるのです。もし、「不死」が実現して「死」が限りなく先延ばしにし得る存在となったとき、人は生きる意味をどのように見出すのでしょうか。そして、人間至上主義において人々に「意味」を与えるのは「自己」が紡ぎ出す感情や感性であるにもかかわらず、「至福」の獲得、つまり科学的に「幸福」を生み出すことができるようになれば、感情や感性までも外部から自在にコントロールできるものになってしまいます。そうなれば、人間至上主義はその基盤を失い、崩壊すると著者は予測しています。

人間至上主義の先の未来

そして、人間至上主義が崩壊した未来において、人間至上主義に代わる「宗教」として台頭するのは何でしょうか?それはデータ至上主義であろう、と著者は考えています。データ至上主義の時代において、人類社会全体は一個のデータ処理システムと見なされ、個々の人間はシステムに処理されるデータにしなくなる。そして、システムを構築する側であったはずの人類はいつしか、システムに支配される存在に落ちぶれてしまう可能性があるのではないか。これが著者の懸念であり、未来に向けて発した警鐘なのです。

まとめ

いかがだったでしょうか。『ホモ・デウス』は『サピエンス全史』の著者が人類の未来について考察・予測した作品でした。著者は科学の発展によって人類の存在意義そのものが脅かされるという恐ろしい予測をしていますが、決して未来に対して絶望しているというわけではありません。著者は、未来に向けて警鐘を鳴らす一方、こうした未来のシナリオを想定することで、最悪の結果を招かない道を模索することができると考えています。

著者のユヴァル・ノア・ハラリは歴史学者であり、彼の考え方の背景には彼なりの「歴史を学ぶ意義」が決然と横たわっています。著者は歴史を学ぶ意義として、次のように語っています。

この作品を通読すれば、著者のこの言葉の本当の意味を理解することができるでしょう。そしてこの作品は、我々一人一人が未来の人類の進むべき道について考えていくきっかけを与えてくれるのではないでしょうか。